Virage vert : les villes chinoises sèment-elles les graines de systèmes énergétiques durables ?

Le Global Climate Action Summit, organisé en septembre 2018 en Californie, a mis en lumière l’importance des villes pour déployer les technologies bas-carbone et lutter contre le changement climatique. Alors que les politiques énergétiques dépendent principalement des gouvernements nationaux, les villes ont la possibilité d’élaborer et de mettre en œuvre des solutions innovantes et des politiques locales ambitieuses. Or, les villes chinoises sont confrontées à de nombreux défis énergétiques et climatiques : la qualité de l’air, la congestion du trafic, la sécurité énergétique, la consommation d’électricité et de chaleur dans les bâtiments et la consommation élevée de matériaux de construction. La pollution de l’air en Chine aurait par exemple provoqué 1 million de décès prématurés en 2016 et, en 2014, seules 8 villes chinoises sur 74 respectaient les normes nationales en matière de qualité de l’air.

Les défis sont considérables et le cadre institutionnel de la Chine pourrait être défavorable à l’innovation dans les domaines de la technologie ou des politiques des villes. Le système politique chinois est très centralisé : les autorités centrales fixent des objectifs et des plans qui doivent être mis en œuvre par les entités locales. Cependant, il existe de nombreuses politiques nationales visant à améliorer la situation énergétique des villes : il s’agit notamment de plans de lutte contre la pollution, d’objectifs d’intensité énergétique, de plans technologiques visant à promouvoir des véhicules propres ou de systèmes de classification et de labels visant à promouvoir l’efficacité énergétique des bâtiments.

Certaines villes ont tiré parti des cadres politiques nationaux et se sont même fixé des objectifs plus ambitieux. Alors que la Chine développe des programmes et des politiques à grande échelle encourageant les villes durables, plusieurs grandes villes entendent devancer les politiques nationales et visent la neutralité carbone dès 2030.

Ces évolutions auront des conséquences majeures: les villes chinoises pourraient être les pionnières de la mobilité autonome et bas-carbone, donnant aux entreprises chinoises un avantage technologique et économique ; ils réduiront progressivement la croissance de la demande et des importations de pétrole du pays ; ils alimenteront également la demande et les importations de gaz, puisqu’une grande partie des villes du pays ne sont toujours pas chauffées par des systèmes de chauffage centralisés qui, s’ils sont construits, fonctionneront principalement au gaz. De manière générale, la période de construction de très gros ensembles est terminée, ce qui réduira également la demande en énergie. Certaines de ces initiatives sont déjà considérées comme des réussites et attirent l’attention nationale et internationale : l’électrification de la flotte de bus de Shenzhen, l’ambition de Wuhan de devenir une « ville de l’hydrogène », le système de classification de l’efficacité énergétique de Suzhou ou encore l’Alliance of Pioneer Peaking Cities, une alliance de villes qui ont pour but d’atteindre leur pic d’émission de gaz à effet de serre avant l’objectif officiel fixé par la Chine (vers 2030).

Les défis fondamentaux qui doivent encore être relevés et les problèmes incluent : l’évolution des systèmes énergétiques de quartier (tant du côté du refroidissement que du chauffage), l’évolution des normes de consommation d’énergie pour les véhicules et les appareils électroménagers, le développement des véhicules à énergies alternatives (notamment électriques et à hydrogène). En outre, les innovations numériques dans les villes intelligentes chinoises ne visent pas seulement à verdir ces villes, mais également à renforcer le contrôle social des habitants, ce qui pourrait à terme limiter les possibilités d’exportation du concept chinois.

Cette publication est disponible en anglais uniquement : Going Green: Are Chinese Cities Planting the Seeds for Sustainable Energy Systems?

Contenu disponible en :

Régions et thématiques

ISBN / ISSN

Utilisation

Comment citer cette publicationPartager

Centres et programmes liés

Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus

Découvrir toutes nos analysesLa dimension stratégique de la flexibilité des systèmes électriques : opportunités en Europe

L’Union européenne (UE) est engagée dans une transition énergétique visant surtout à remplacer les combustibles fossiles par l’électrification de la demande.

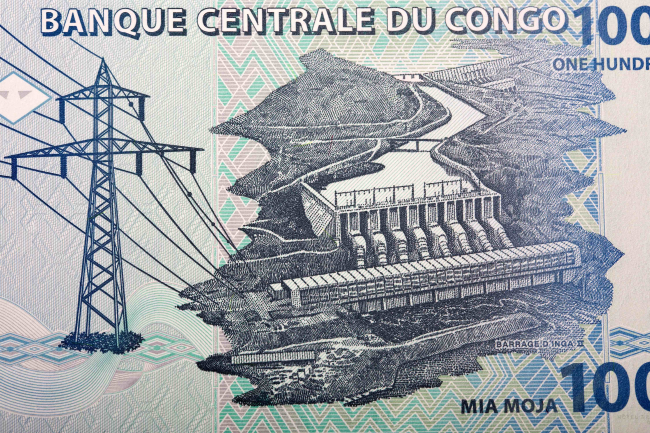

Perspectives du secteur électrique en République démocratique du Congo

La RDC est le deuxième pays du continent africain en superficie avec plus de 2 345 000 km2, une surface comparable à celle de l’Europe de l’Ouest. Elle est traversée par le fleuve Congo, le second fleuve au monde par son débit, et sur lequel se trouve les deux barrages hydroélectriques d’Inga I et d’Inga II.

L’eau au Mexique : une urgence, qui attendra

L’accès à l’eau est déjà et va devenir de plus en plus problématique pour les acteurs économiques mexicains, en raison de la raréfaction progressive de la ressource résultant du changement climatique, d’une répartition géographique qui ne coïncide ni avec celle de la population, ni avec celle de l’activité économique, et d’une gestion jusqu’ici bien trop laxiste.

IA, centres de données et demande d'énergie : quelles tendances ?

Le secteur des technologies de l’information et de la communication représente aujourd’hui 9 % de la consommation mondiale d’électricité, les centres de données (data centers) 1 à 1,3 % et l’intelligence artificielle (IA) moins de 0,2 %. La demande croissante d’énergie du cloud d’abord, et maintenant de l’IA (10 % de la demande d’électricité des data centers aujourd’hui), a exacerbé cette tendance. À l'avenir, les centres de données à grande échelle gagneront du terrain parmi tous les types de centres de données et l'IA représentera probablement environ 20 % de la demande d'électricité des centres de données d'ici à 2030.