Soft power chinois en Afrique : Renforcer les intérêts de la Chine au nom de l'amitié sino-africaine

Bien que l’intérêt de la Chine pour l’Afrique ne soit pas récent, la présence chinoise sur le continent africain s’est considérablement renforcée depuis les années 2000, notamment sous l’effet de la politique d’internationalisation des entreprises (zouchuqu zhengce, going out policy), permettant a priori à la Chine d’y accroître son influence.

Parallèlement, la Chine a également développé une véritable politique africaine, dont le Forum sur la coopération sino-africaine est la principale manifestation.

L’objectif de cette étude est d’examiner l’ensemble des différentes manifestations du « soft power » chinois en Afrique. Le concept de soft power y est défini de manière assez large et comprend l’ensemble des outils non coercitifs mobilisés par l’État chinois et les acteurs sous son contrôle direct afin de servir les intérêts de la Chine. En s’appuyant sur des sources bibliographiques et des entretiens réalisés en Chine, au Kenya, en Angola et en Afrique du Sud, cette étude interroge notamment le décalage entre la rhétorique du discours politique chinois à l’égard de l’Afrique et les moyens mis en œuvre par l’État chinois au service de ses intérêts propres.

Elle montre que l’influence chinoise passe par une pluralité de vecteurs, en particulier culturels et économiques, mais qu’elle s’exerce aussi sur le plan des idées et des valeurs : ainsi la Chine s’appuie sur une diplomatie culturelle très active mais aussi sur une présence médiatique forte qui permet de livrer une image positive du pays. Dans la sphère économique, le soft power passe par l’implantation de zones économiques spéciales, alors que la politique d’aide permet de combiner hard power et soft power en contribuant à améliorer l’image du donateur.

Il ressort de l’étude que le discours chinois sur son soft power s’appuie sur le principe de solidarité Sud-Sud tout en positionnant la Chine comme référence ; toutefois le déploiement d’instruments d’influence est également justifié par des impératifs intérieurs (en particulier l’accès aux ressources énergétiques) et par la nécessité de contrer la critique à l’étranger du déploiement chinois en Afrique. Le soft power chinois correspond en réalité plus à une approche opportuniste au service des intérêts de l’État chinois et des acteurs économiques chinois qu’à une visée hégémonique d’influence culturelle à la manière du soft power américain.

Source d’admiration, la réussite chinoise apparaît comme une alternative aux partenaires occidentaux et renforce le pouvoir d’attraction de la Chine. Toutefois la présence chinoise en Afrique n’est pas exempte de critiques et la Chine n’apparaît pas encore en mesure d’être force de proposition en matière de valeurs et normes.

Contenu disponible en :

Régions et thématiques

ISBN / ISSN

Utilisation

Comment citer cette publicationPartager

Téléchargez l'analyse complète

Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.

Soft power chinois en Afrique : Renforcer les intérêts de la Chine au nom de l'amitié sino-africaine

Centres et programmes liés

Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus

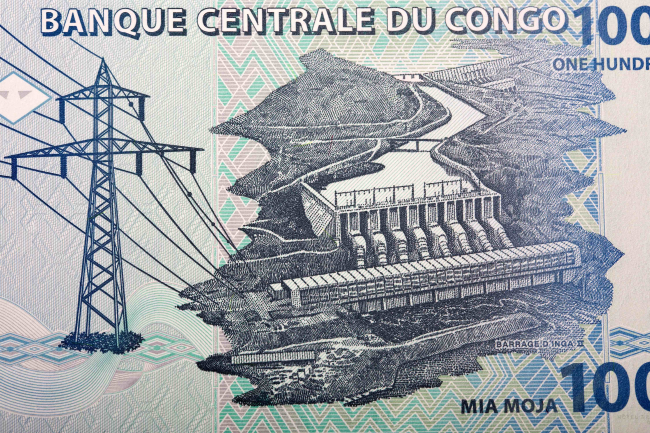

Découvrir toutes nos analysesPerspectives du secteur électrique en République démocratique du Congo

La RDC est le deuxième pays du continent africain en superficie avec plus de 2 345 000 km2, une surface comparable à celle de l’Europe de l’Ouest. Elle est traversée par le fleuve Congo, le second fleuve au monde par son débit, et sur lequel se trouve les deux barrages hydroélectriques d’Inga I et d’Inga II.

Nouvelle commission de l’Union africaine de Mahamoud Ali Youssouf. Le désenchantement des pays membres

La candidature de Raila Odinga, sans expérience diplomatique et tourné vers la politique nationale, affaiblit la crédibilité de l’institution. L’enseignement principal de cette élection est que l’Union africaine (UA), dans sa forme actuelle, ne véhicule plus le même enthousiasme que lors des premières années de la réforme initiée en 2018. Celle-ci avait notamment pour but de mettre en place une organisation plus efficace et d’atteindre une plus grande indépendance financière.

Éthiopie-Somalie : une paix sous patronage turc

Après une année de tensions dans la Corne de l’Afrique, 2024 s’est conclue par un apaisement diplomatique entre l’Éthiopie et la Somalie, ouvrant l’année 2025 sur des perspectives politiques régionales encourageantes.

Relations anglo-kényanes (1920-2024) : conflit, alliance et un arc rédempteur

Cet article propose une analyse des relations diplomatiques à l’ère postcoloniale entre le Royaume-Uni et l’une de ses anciennes colonies de peuplement, le Kenya.